Ouverture d’instances de classement de plusieurs sites: Préserver patrimoine historique et archéologique

La démarche s’inscrit dans une stratégie globale visant à préserver la mémoire collective tout en intégrant ces biens culturels dans une dynamique de développement durable.

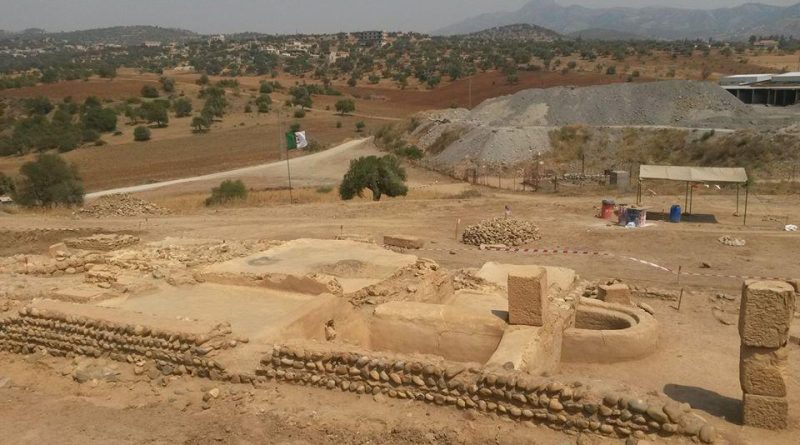

Le ministère de la Culture et des Arts a promulgué huit arrêtés ministériels portant ouverture d’instances de classement de sites archéologiques et édifices historiques d’exception. Les textes, publiés dans le dernier Journal officiel numéro 42, témoigne de la volonté gouvernementale de renforcer la protection juridique des trésors culturels algériens, alliant patrimoine antique et héritage architectural contemporain. La démarche s’inscrit dans une stratégie globale visant à préserver la mémoire collective tout en intégrant ces biens culturels dans une dynamique de développement durable. Les sites archéologiques concernés par ces procédures de classement révèlent la richesse historique exceptionnelle de l’Algérie, témoignant de civilisations millénaires qui ont façonné l’identité nationale. Le site de Mlakou « Antique Petra » à Béjaïa, vestige de l’époque antique, fait partie de ces joyaux archéologiques désormais en voie de protection renforcée. À Tébessa, le site de « Tebessa El Khalia » bénéficie également de cette attention particulière, confirmant l’importance stratégique de cette région frontalière dans l’histoire algérienne. La wilaya de Souk Ahras n’est pas en reste avec deux sites majeurs : « Kef Messouer » et Madaure antique « Madauros », ce dernier étant particulièrement significatif en tant qu’ancienne cité berbéro-romaine ayant vu naître saint Augustin. Ces vestiges constituent des témoignages irremplaçables de l’antiquité nord-africaine et de la continuité civilisationnelle algérienne.

Le site archéologique de la station des gravures rupestres « Tiout » à Naâma représente quant à lui un patrimoine préhistorique d’une valeur inestimable. Ces gravures, véritables archives de pierre, constituent un témoignage unique sur les civilisations préhistoriques du Sahara algérien et leur rapport à l’environnement. Leur classement permettra de garantir leur préservation face aux menaces climatiques et anthropiques qui pèsent sur ces fragiles témoignages du passé. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine saharien, longtemps négligé malgré sa richesse exceptionnelle.

Parallèlement à ces sites archéologiques, trois édifices historiques de valeur architecturale contemporaine font l’objet d’une attention particulière. Il s’agit des bâtiments abritant l’université d’Alger des sciences et de la technologie Houari Boumediene, l’université des Frères Mentouri de Constantine et l’université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed Boudiaf. Cette démarche novatrice témoigne de la reconnaissance de l’architecture du XXe siècle comme patrimoine à part entière, méritant protection et valorisation. Ces édifices universitaires, conçus selon les canons architecturaux de leur époque, incarnent l’ambition éducative et modernisatrice de l’Algérie indépendante.

Le ministère de la Culture et des Arts justifie cette démarche ambitieuse en expliquant que la publication de ces arrêtés s’inscrit dans le cadre des « orientations stratégiques de l’Etat visant à préserver le patrimoine culturel et à valoriser la symbolique des monuments historiques et scientifiques dans la mémoire collective ». Cette approche révèle une conception moderne du patrimoine, qui ne se limite plus aux seuls vestiges antiques mais englobe également l’héritage architectural contemporain, témoin de l’évolution sociale et culturelle du pays. Cette initiative traduit, selon le communiqué officiel, la vision du ministère visant à « préserver les biens culturels de valeur exceptionnelle et à les valoriser et à les intégrer dans la dynamique de développement en tant que ressource de connaissance, d’éducation et de tourisme contribuant au développement durable, et renforçant l’identité nationale dans sa dimension renouvelée ». Le ministère de la Culture a réaffirmé, à cette occasion, sa « détermination à poursuivre les efforts d’inventaire, de protection, de classement et de valorisation » du patrimoine, tout en appelant au « renforcement de l’approche participative entre les différents secteurs et acteurs pour préserver le patrimoine national et le transmettre aux générations futures en tant que valeur stratégique ». L’approche participative préconisée témoigne d’une évolution vers une gestion plus démocratique et inclusive du patrimoine national, reconnaissant le rôle de tous les acteurs dans sa préservation et sa transmission.

Mohand Seghir