Explosions nucléaires française en Algérie: La France accusée sur la scène internationale ?

Un rapport préparé par trois rapporteurs du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, adressé à Paris en septembre 2024, exhorte la France à déclassifier les documents relatifs aux essais nucléaires réalisés dans le Sahara algérien et à fournir les cartes précises des zones concernées.

L’Algérie s’apprête à commémorer demain le 65e anniversaire de Gerboise bleue, la première explosion nucléaire menée par la France coloniale à Reggane. La première d’une série de 57 essais et explosions nucléaires atmosphérique et souterraines menées dans le Sahara algériens et dans lesquels les Algériens ont été utilisés comme des cobayes. Alors que les conséquences de ces actes criminels sont toujours visibles, la question de l’indemnisation des victimes et la responsabilité de la France dans la décontamination des sites est plus que jamais d’actualité. Si Paris tente de faire la sourde oreille, la France risque d’être vite contrainte de faire face à son passé colonial et d’assumer ses responsabilités au regard des leviers dont dispose l’Algérie en ce sens.

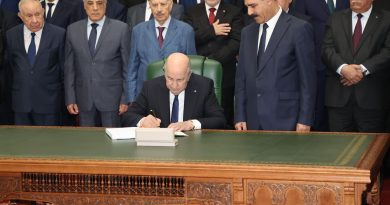

Dans ce contexte, Le professeur Abdelmadjid Zaalani, président du Conseil national des droits de l’homme en Algérie, a réitéré la nécessité d’intensifier les efforts pour exiger des comptes à la France. Cette démarche s’inscrit dans la continuité du rapport préparé par trois rapporteurs du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, adressé à Paris en septembre 2024. Cette lettre de 14 pages exhorte la France à déclassifier les documents relatifs aux essais nucléaires réalisés dans le Sahara algérien et à fournir les cartes précises des zones concernées.

Lors de son interventionhier, dans l’émission « Invité de l’Internationale » sur Radio Algérie Internationale, Zaalani a souligné l’aspect le plus alarmant de ces expériences : l’utilisation de prisonniers algériens comme cobayes humains. Transférés depuis une prison de Sidi Bel Abbès, ces détenus ont servi de sujets d’expérimentation, contredisant ainsi les déclarations françaises affirmant que les essais se sont déroulés dans une région désertique et inhabitée.

Un silence français persistant face aux demandes internationales

Malgré l’insistance du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, la France n’a toujours pas répondu à cette correspondance officielle. Ce silence renforce les appels à la reconnaissance de la responsabilité française et à la présentation d’excuses officielles pour les conséquences humaines et environnementales de ces expériences nucléaires.

Les effets de ces essais ne se limitent pas à l’Algérie : des traces de contamination radioactive auraient été détectées jusqu’en Afrique de l’Ouest et dans le bassin méditerranéen, avec des suspicions sur un impact possible en Espagne. Le rapport des Nations unies recommande à la France de déclassifier ses archives militaires concernant ces essais et de fournir une cartographie précise des zones touchées. Il préconise aussi l’application effective de la loi française de 2021, qui a amendé la loi « Morin » de 2010, afin d’élargir les critères d’indemnisation des victimes.

Saisir la CPI et la CIJ

Par ailleurs, l’Algérie appelle à la mise en place d’un plan de décontamination des sites affectés, en mobilisant les technologies avancées que détiennent la France et d’autres puissances nucléaires. Cette demande s’inscrit dans une volonté de réparation des dommages causés à l’environnement et de protection des populations locales contre les risques sanitaires persistants. Selon le professeur Zaalani, l’Algérie doit approfondir les discussions avec la France dans le cadre du dialogue sur la mémoire. Toutefois, il reconnaît que le climat politique actuel, marqué par une montée de l’extrême droite en France, ne favorise pas une telle démarche. Toutefois, l’Algérie pourrait tirer parti de son mandat actuel en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et du Conseil des droits de l’homme pour inscrire cette question à l’ordre du jour international avant la fin de son mandat, le 31 décembre prochain. En outre, d’autres voies légales restent envisageables, telles que la saisine de la Cour pénale internationale ou de la Cour de justice de l’Union européenne.

Ce combat pour la reconnaissance et la justice s’annonce long, mais l’Algérie entend bien poursuivre son engagement pour obtenir vérité et réparation sur l’un des dossiers les plus sensibles de son histoire contemporaine.

Hocine Fadheli