Le caftan algérien : Un joyau vestimentaire entre histoire et modernité

Le caftan algérien, bien plus qu’un simple vêtement traditionnel, incarne l’âme d’une nation et le génie créatif de ses artisans à travers les siècles.

Ce trésor vestimentaire, reconnu désormais dans le monde entier pour sa valeur culturelle et sa profondeur historique, vient de franchir une étape décisive avec l’inscription du « caftan constantinois » (Caftan El-Kadi) sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en décembre 2024. Cette consécration internationale couronne des années d’efforts pour préserver et valoriser ce patrimoine unique, élément fondamental de l’identité algérienne. Le caftan constantinois figure parmi les pièces maîtresses du dossier relatif au costume féminin de cérémonie dans le Grand Est algérien, dont la richesse et la diversité témoignent d’un savoir-faire ancestral jalousement gardé et transmis de génération en génération.

L’histoire du caftan en Algérie remonte à des temps immémoriaux, traversant les époques et les dynasties qui ont façonné le pays. Meriem Guebaïlia, directrice du Musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles de Constantine rappelle que le caftan était initialement un vêtement masculin porté par les souverains des dynasties Ziride durant leur règne en Afrique du Nord (Xe-XIVe siècle) et Zianide, avant de se transformer progressivement en un costume féminin d’apparat, symbole de faste et d’élégance lors des cérémonies nuptiales et festives. C’est véritablement à partir du XVIe siècle, sous l’influence ottomane, que le caftan connaît une « expansion notable », porté par l’essor remarquable de l’artisanat traditionnel algérien. Les archives historiques attestent de son importance sociale : des actes de mariage datant du XVIIe siècle, conservés à Constantine et Alger, mentionnent explicitement le caftan comme élément incontournable de la dot nuptiale, soulignant sa valeur tant matérielle que symbolique dans les rituels matrimoniaux algériens.

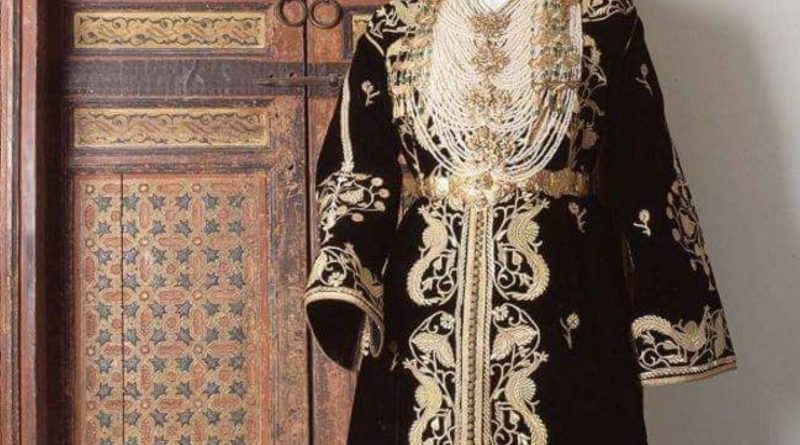

Le « Caftan El-Kadi », l’un des modèles les plus emblématiques, incarne à la perfection ce « caractère patrimonial profondément enraciné dans la plupart des familles du grand Est algérien », comme le rappelle Mme Guebaïlia. Sa confection relève d’un véritable art, mobilisant les matériaux les plus nobles et les techniques les plus raffinées. Velours, soie ou tissus soyeux, laine ou coton forment la base de ces pièces d’exception, avant d’être sublimés par le talent des brodeurs. Aissaoui Mohamed, chef du département « inventaire et conservation » au Musée national du Bardo à Alger, évoque avec admiration « le génie du design et de la broderie des artisans algériens » qui ont su marier avec maestria les matériaux précieux : fils d’or et d’argent courent sur le tissu, formant des motifs d’une infinie délicatesse, parfois rehaussés de pierres précieuses qui captent la lumière et transforment chaque caftan en une œuvre d’art à part entière.

Des musées du monde entier comme écrins

La renommée du caftan algérien dépasse largement les frontières nationales, comme en témoigne sa présence dans de prestigieuses institutions culturelles à travers le monde. Les collections algériennes aux musées nationaux du Bardo d’Alger, des arts et traditions populaires de la Casbah et du Musée national des antiquités et des arts islamiques constituent bien sûr les ensembles les plus complets, avec notamment une vingtaine de pièces exceptionnelles au Bardo, datant pour la plupart de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Mais c’est peut-être à l’étranger que la reconnaissance du caftan algérien comme joyau du patrimoine mondial prend tout son sens. Le Musée de Stockholm expose fièrement un caftan offert par Ali Pacha au roi de Suède lors de la signature du traité de 1731, témoignage éloquent de l’importance diplomatique accordée à ce vêtement d’apparat. À Vienne, le musée conserve précieusement des caftans algériens, dont un modèle en soie de Tlemcen et une collection ayant appartenu à l’impératrice d’Autriche Elisabeth de Wittelsbach, la célèbre « Sissi » (1837-1898). Plus symbolique encore, le Musée de Damas en Syrie abrite un caftan ayant appartenu à Lalla Zineb, fille de l’Émir Abdelkader, héros national algérien, créant ainsi un pont entre patrimoine vestimentaire et histoire de la résistance nationale.

Malgré les profonds bouleversements socioculturels qu’a connus l’Algérie au fil des décennies, le caftan demeure un élément central de son identité. Comme le souligne la chercheuse en patrimoine Asma Bathi, ce costume millénaire est « jalousement préservé et perpétué » à travers les âges, conservant son aura et sa place privilégiée dans les moments les plus importants de la vie sociale algérienne. Les artisans contemporains, à l’image de Fouad Azzi, spécialisé dans la conception et la couture de costumes féminins traditionnels, jouent un rôle crucial dans cette transmission. Ils ne se contentent pas de reproduire à l’identique les modèles ancestraux, mais les font évoluer subtilement, adaptant coupes et motifs aux sensibilités contemporaines sans jamais trahir l’essence même du caftan. Pour ces gardiens d’un savoir-faire unique, chaque point brodé, chaque ornement ajouté participe à la construction d’un dialogue entre passé et présent, entre tradition et modernité.

Aujourd’hui plus que jamais, le caftan algérien rayonne bien au-delà de sa fonction vestimentaire originelle. Objet patrimonial, témoin historique, symbole identitaire et chef-d’œuvre artisanal, il incarne la résilience d’une culture et la capacité d’un peuple à préserver son héritage tout en le faisant vivre. Sa reconnaissance par l’UNESCO consacre cette double dimension d’un patrimoine à la fois profondément enraciné dans le passé et résolument tourné vers l’avenir, tout comme l’Algérie elle-même.

Mohand Seghir